企業がSNSを活用する際、まず最初に決めるべきなのは「何のためにSNSを使うのか」という目的です。

目的が曖昧なまま運用を始めると、手段ばかりが先行し、「とりあえず投稿しているけれど成果が見えない」という状態に陥りがちです。

SNSの活用目的は、大きく分けて次の5つに整理できます。

- ブランディング(企業や商品の印象・信頼を高める)

- 販促(販売や来店、問い合わせを促す)

- ユーザーサポート(顧客とのコミュニケーションやフォロー)

- 社内コミュニケーション・採用(企業文化や働く魅力を発信)

- 関係資本の構築(企業間・個人間の信頼関係やネットワーク形成)

ここで注意したいのが、「マーケティング=販促」と捉えて、②の販促を目的に設定してしまうケースです。

しかし、SNSで成果を出すためには、単に売ることを目的にするのではなく、「顧客がどう行動するのか」に合わせて使い方を決める必要があります。

【目次】

SNSの目的は「顧客の購買行動」から考える

SNSの活用方針を考える際に大切なのは、「自社の商品・サービスに対して、顧客がどのように購買行動をとるのか」を理解することです。

なぜなら、SNSは顧客が情報収集や比較を行う場であり、その「購買行動のどの段階で役立つか」によって活用の目的が変わるからです。

たとえば、日用品のように衝動的に購入される商品と、専門性の高いサービスのように慎重に比較される商品では、

SNSで果たすべき役割はまったく異なります。

そこで参考になるのが、マーケティング理論における「商品分類(コトラーの分類)」です。

これは、顧客がどのような行動を取るかによって、商品・サービスを4つのタイプに分ける考え方です。

商品・サービスの種類と購買行動の関係

マーケティング理論では、顧客の購買行動の特徴によって、商品やサービスは次の4つに分類されます。

① 最寄品(Convenience Goods)

・購買頻度が高く、計画性が低い

・比較検討はほとんどなく、「ついで買い」や「習慣買い」が多い

・例:食品、日用品、飲料 など

→ SNSではブランディングや販促が効果的です。

InstagramやXでのキャンペーン、商品紹介、ユーザーの口コミ(UGC)などが購入のきっかけになります。

※UGC(User Generated Content)=ユーザーが自発的に投稿するレビューや写真など。

② 買回品(Shopping Goods)

・購買頻度が低く、計画的に比較・検討して購入される

・価格、性能、デザイン、ブランドなどを重視する

・例:家電、衣料品、家具、自動車 など(企業目線だと、定期的に買い替える生産器具なども該当する)

→ SNSでは比較検討の場面で有利になるための「ブランディング」や「信頼形成」が重要です。

YouTubeでの使用感レビュー、Instagramでのデザイン発信などが有効です。

③ 専門品(Specialty Goods)

・購買頻度が低く、こだわりが強い

・特定ブランドや専門家に高いロイヤリティを持つ

・例:カスタマイズ生産機器、士業サービス、専門的なコンサルティング など

→ SNSでは専門性・人柄・信頼の可視化が目的になります。

士業やコンサルなどの専門職は、比較よりも「誰に任せたいか」で選ばれるため、

専門知識の発信や、他業種との関係構築(=関係資本の構築)が効果的です。

④ 非探索品(Unsought Goods)

・存在を知られていない、または関心が持たれにくい

・例:保険、防災用品、葬祭サービス など

→ SNSではまず「認知拡大」が目的になります。

ストーリー性や事例紹介を通じて、「そういえばこういう商品があるんだ」と気づかせる発信が有効です。

例:商品種類からSNS活用目的を策定する考え方

ここでは例として、BtoB向けの高額商材を扱う場合のSNS活用目的を考えてみます。

まず前提として、SNSの主要ユーザーは個人です。

その可処分所得はおおむね数千円〜数万円程度であり、

高額なBtoB商材をSNS上で直接販売するのは現実的ではありません。

①顧客の購買行動を理解する

たとえば、BtoB向けにハンドレーザーを製造・販売している企業を想定してみます。

このような製品は、購入前に複数社を比較し、技術力や導入実績、サポート体制を検討したうえで決定されますので、「買回品」に該当するでしょう。

つまり、SNS広告を出しても「今すぐ購入」といった即時の反応はほとんど期待できません。

顧客の実際の購買行動を整理すると、次のような流れになります。

- 「導入したい製品」があり、まずGoogle検索や比較サイトで候補を調べる

- 数社をピックアップし、各社のWebサイトで詳細を確認する

- その際に、製品の機能・扱い方・カスタマーサポートの品質に関する情報を探す

この段階で、SNSが果たすべき役割が見えてきます。

②SNSの果たすべき役割と目的

顧客が比較検討を進める中で、「信頼できそうだ」「丁寧にサポートしてくれそうだ」と感じてもらうことが重要です。

つまり、SNSの役割は比較検討段階で信頼を獲得し、企業の信頼性を高めることにあります。

そのため、このタイプの商品・サービスでは、

「ブランディング」をSNS活用の主目的に設定するのが適切です。

③具体的なSNS活用方法

ブランディングを目的にする場合、SNSでは以下のような活用が効果的です。

- YouTubeでの製品説明動画や操作方法の紹介

→ 機能を具体的に理解できることで、技術力の高さを伝えられる。 - 技術者インタビューや開発ストーリーの発信

→ 社員の専門性や誠実さが伝わり、企業への信頼感を醸成。 - 事例紹介やメンテナンス動画の定期配信

→ 「更新頻度が高い=マメで丁寧な企業」という印象が生まれ、

「カスタマーサポートも充実していそう」と印象付けできる。

こうした発信を継続することで、顧客が比較検討する際に「この会社は信頼できそうだ」と感じ、最終的な問い合わせや選定につながりやすくなります。

まとめ:購買行動からSNSの目的を導く

このように、SNSの目的は「何を売りたいか」ではなく、

「顧客がどのように買うか」を起点に考えることが重要です。

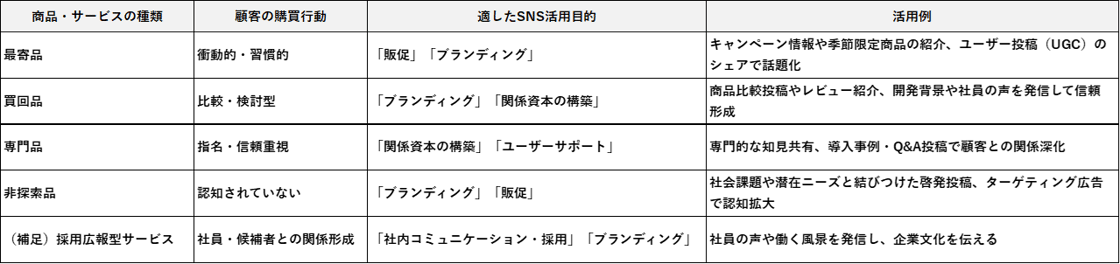

以下は、代表的な商品・サービスの種類ごとに、

顧客の購買行動と、それに適したSNS活用目的をまとめた一覧です。

あくまで一般的な傾向を整理したものであり、すべての商品・サービスにそのまま当てはまるわけではありませんが、方向性を考えるうえでの参考としてご覧ください。

※商品・サービスの種類ごとのSNS活用目的

自社の商品・サービスがどのカテゴリに属するのかを把握し、

その購買行動に合わせてSNSの目的を設定することで、

「なんとなく投稿している」状態から脱し、成果につながるSNS活用へと進むことができます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

現在、DIXIでは、企業の業務改善を支援する取り組みを行っております。

業務課題の整理から、ツールに頼らない柔軟性のあるシステム・アプリケーションの開発まで、幅広く対応しています。

もし少しでも「相談してみようかな」と思われたら、ぜひ下記のリンクからお気軽にご連絡ください。

あなたの想いや課題に寄り添いながら、最適な方法をご提案させていただきます。