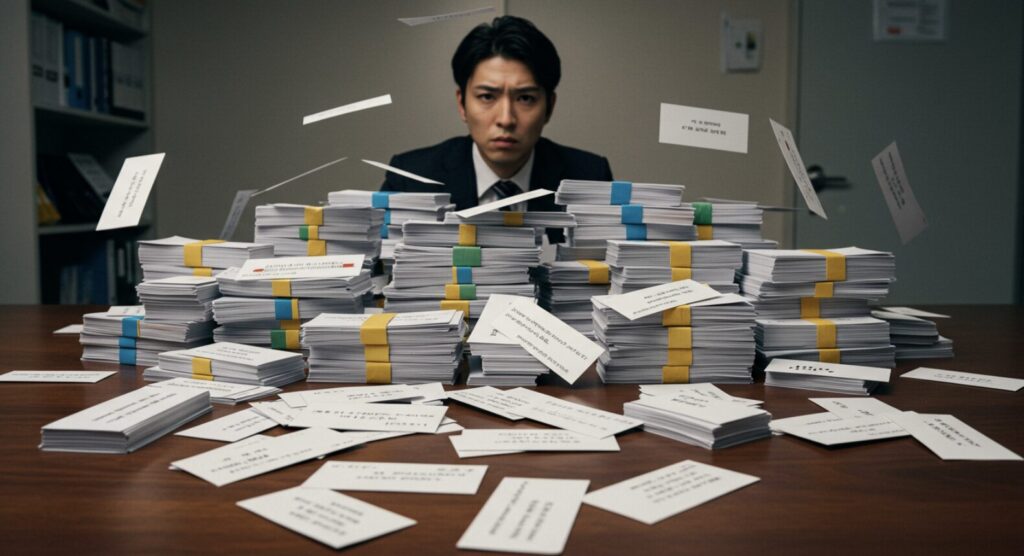

展示会で獲得した名刺。あなたはそれをどう管理していますか?

多くの企業が展示会で名刺を集めても、その後の活用に苦戦しています。名刺を獲得して積み上げるだけで終わり、貴重なビジネスチャンスを逃してはいませんか?

展示会は新規顧客獲得の絶好の機会です。しかし、その場限りの名刺交換で終わらせては、競合他社に大きく差をつけられてしまうでしょう。展示会の本来の目的である「新規顧客の獲得」を実現するためには、名刺管理のデジタル化が不可欠なのです。

本記事では、展示会で獲得した名刺を効率的にデジタル管理し、確度の高い商談につなげる7つのステップを詳しく解説します。これを実践すれば、展示会の投資対効果を最大化し、営業プロセスを劇的に改善できるでしょう。

【目次】

展示会の名刺管理が抱える課題とは?

展示会後の名刺管理。この一見シンプルな作業が、多くの企業にとって大きな頭痛の種となっています。

展示会では一度に数百枚もの名刺を獲得することも珍しくありません。これらの名刺を手作業でデータ化し、顧客管理システムに登録する作業は膨大な時間と労力を要します。その結果、せっかく獲得した名刺が活用されないまま放置されるケースが非常に多いのです。

では、具体的にどのような課題があるのでしょうか?

- 時間的制約:名刺のデータ化に時間がかかり、タイムリーなフォローができない

- 人的リソース不足:大量の名刺を処理する人員が確保できない

- データ品質の問題:手入力によるミスや表記ゆれが発生する

- 情報共有の難しさ:紙の名刺は共有が困難で、営業担当者間の連携が取れない

- フォロー漏れ:どの名刺にアプローチすべきか優先順位付けができない

特に深刻なのは、展示会直後の「ホットな状態」を活かせないことです。来場者の記憶が鮮明なうちにアプローチできなければ、商談化率は大幅に低下します。

あなたも経験はありませんか?

展示会から戻った後、名刺の山を前に途方に暮れる感覚を。そして結局、日常業務に追われ、名刺のフォローが後回しになってしまう現実を。

この課題を解決するには、名刺管理のデジタル化が不可欠です。次のセクションでは、デジタル化がもたらす具体的なメリットについて掘り下げていきましょう。

名刺管理をデジタル化するメリット

名刺管理をデジタル化すると、単なる「紙の保存」から「戦略的な顧客データ活用」へと大きく進化します。

展示会で獲得した名刺は、潜在的な商談機会の宝庫です。これを最大限に活用するためのデジタル化のメリットを見ていきましょう。

即時データ化による時間短縮

デジタル名刺管理ツールを活用すれば、名刺のデータ化が驚くほど迅速になります。スマートフォンで撮影するだけで最短5秒でデータ化できるサービスや、専用スキャナを使って大量の名刺を一気にデジタル化できるソリューションも存在します。

展示会の現場でリアルタイムにデータ化することで、翌営業日には即座にフォローアップが可能になります。これにより、来場者の記憶が鮮明なうちにアプローチでき、商談化率を大幅に向上させることができるのです。

情報共有と組織的活用

デジタル化された名刺情報は、組織全体で即座に共有できます。これにより、営業担当者間の連携が強化され、「誰がどの顧客と接点を持っているか」が可視化されます。

また、過去の接点情報や商談履歴と紐づけることで、より戦略的なアプローチが可能になります。例えば、「過去に別の展示会で接点があった顧客」を特定し、継続的な関係構築につなげることができるのです。

データ分析による戦略立案

デジタル化された名刺データは、マーケティング戦略の立案にも大きく貢献します。業種・職種・地域などの属性情報を分析することで、「どのようなターゲットが自社の製品・サービスに関心を持っているか」を把握できます。

この分析結果をもとに、次回の展示会での出展戦略や、ターゲットを絞ったマーケティング施策の立案が可能になるのです。

フォローアップの自動化

名刺管理ツールとマーケティングオートメーション(MA)ツールを連携させることで、フォローアップの自動化も実現できます。来場者の興味・関心に応じたシナリオメールを自動配信したり、反応の高い見込み客を自動的に抽出したりすることが可能になります。

これにより、営業担当者は高確度の見込み客に集中してアプローチできるようになり、営業効率が飛躍的に向上するのです。

ある企業では、展示会後の名刺管理をデジタル化したことで、フォロー開始までの期間を約1週間短縮し、商談化率が3倍に向上したという事例もあります。

では、具体的にどのようにして名刺管理をデジタル化すればよいのでしょうか?次のセクションでは、その具体的な7ステップを解説します。

展示会の名刺管理をデジタル化する7ステップ

ここからは、展示会の名刺管理をデジタル化するための具体的な7つのステップを詳しく解説します。

これらのステップを順に実践することで、展示会で獲得した名刺を効率的にデジタル管理し、確度の高い商談につなげることができるでしょう。

ステップ1:適切なデジタル名刺管理ツールの選定

まず最初に、自社のニーズに合った名刺管理ツールを選定しましょう。市場には様々なツールが存在しますが、以下のポイントを考慮して選ぶことが重要です。

- データ化の精度と速度:OCR(光学文字認識)の精度や処理速度

- 外部システムとの連携:SFA、CRM、MAツールとの連携の容易さ

- 共有・検索機能:組織内での共有のしやすさや検索機能の充実度

- セキュリティ:顧客情報保護のためのセキュリティ対策

- コスト:初期費用や月額費用、名刺1枚あたりの処理コスト

特に展示会での利用を想定する場合は、大量の名刺を短時間で処理できる能力や、オフライン環境でも利用可能かどうかも重要なポイントとなります。

ステップ2:展示会前の準備と体制構築

展示会当日にスムーズに名刺管理を行うためには、事前準備が欠かせません。

まず、名刺収集の目標数を設定し、それに応じた体制を構築します。具体的には、名刺を収集する担当者、データ化する担当者、フォローアップを行う担当者の役割分担を明確にしましょう。

また、展示会ブースでの名刺収集のルールも統一しておくことが重要です。例えば、名刺に来場者の興味分野やフォローの優先度などをメモする際のルールを決めておくと、後の作業がスムーズになります。

ステップ3:展示会当日の効率的な名刺収集

展示会当日は、単に名刺を集めるだけでなく、効率的かつ質の高い情報収集を心がけましょう。

具体的には、名刺交換の際に以下の情報を簡潔にヒアリングし、名刺にメモしておくと良いでしょう。

- 来場の目的や興味を持った製品・サービス

- 現在抱えている課題や悩み

- 検討のタイミングや予算の有無

- 決裁権の有無や関係者

これらの情報は、後のフォローアップの際に非常に役立ちます。また、可能であれば展示会場でリアルタイムにデータ化できる体制を整えると、さらに効率的です。

ある企業では、展示会ブースに専用のスキャナを設置し、収集した名刺をその場でデータ化する取り組みを行っています。これにより、展示会終了後すぐにフォローアップを開始できる体制を実現しています。

ステップ4:名刺のデジタル化と情報の整理

展示会で収集した名刺は、できるだけ早くデジタル化することが重要です。

名刺管理ツールによっては、スマートフォンのカメラやスキャナを使って名刺を取り込み、自動的にテキストデータに変換する機能があります。OCRの精度は100%ではないため、取り込み後のデータチェックも忘れずに行いましょう。

また、名刺だけでなく、展示会で得た追加情報(メモやアンケート結果など)も合わせてデジタル化し、顧客データとして整理することが重要です。

デジタル化した名刺情報には、以下のようなタグ付けを行うと、後の活用がしやすくなります。

- 展示会名や日付

- 興味を示した製品・サービス

- フォローの優先度(A/B/C等)

- 担当営業

ステップ5:CRMやMAツールとの連携

デジタル化した名刺情報を最大限に活用するためには、CRM(顧客関係管理)システムやMA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携が不可欠です。

多くの名刺管理ツールは、Salesforceなどの主要CRMやMAツールとのAPI連携機能を提供しています。これにより、名刺情報を自動的にCRMに取り込み、営業活動の起点とすることができます。

連携の際には、データの重複チェックや既存顧客との紐づけなども考慮しましょう。これにより、「この顧客は過去にも接点があった」といった情報が可視化され、より効果的なアプローチが可能になります。

ステップ6:優先順位付けとフォローアップ計画の立案

デジタル化した名刺情報をもとに、フォローアップの優先順位付けを行います。

優先順位付けの基準としては、以下のような要素が考えられます。

- 商談化の可能性の高さ

- 案件規模や予算

- 決裁権の有無

- 競合状況

優先順位に応じて、フォローアップの方法や内容、タイミングを計画しましょう。高優先度の顧客には電話でのアプローチ、中優先度の顧客にはパーソナライズされたメール、低優先度の顧客には一斉メール配信など、段階的なアプローチが効果的です。

ステップ7:効果測定と継続的な改善

ステップ7:効果測定と継続的な改善

最後に、名刺管理のデジタル化による効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。

効果測定の指標としては、以下のようなものが考えられます。

- 名刺のデジタル化率(収集した名刺のうち、実際にデジタル化できた割合)

- フォローアップ率(デジタル化した名刺のうち、実際にフォローできた割合)

- 商談化率(フォローした顧客のうち、実際に商談につながった割合)

- 受注率(商談のうち、実際に受注につながった割合)

- ROI(展示会投資に対する売上の比率)

これらの指標を定期的に測定し、課題を特定して改善することで、展示会の投資対効果を継続的に高めていくことができます。

以上の7ステップを実践することで、展示会の名刺管理をデジタル化し、効率的な営業活動につなげることができるでしょう。

次のセクションでは、名刺管理のデジタル化を成功させるための具体的なツールや方法について詳しく見ていきます。

名刺管理デジタル化のための具体的ツールと方法

名刺管理のデジタル化を実現するためには、適切なツールの選定が重要です。ここでは、市場で評価の高い名刺管理ツールとその特徴、活用方法について解説します。

主要な名刺管理ツールの比較

現在、多くの名刺管理ツールが市場に存在しますが、その中でも特に展示会での活用に適したツールをいくつか紹介します。

- Sansan:企業向け名刺管理サービスの代表格。高精度なOCR技術と人力チェックの併用で99.9%の精度を実現。大企業での導入実績が豊富。

- Eight Team:個人向けサービス「Eight」の法人版。リーズナブルな価格設定で中小企業にも導入しやすい。

- CAMCARD BUSINESS:スマートフォンで撮影するだけで最短5秒でデータ化。スキャナを使った大量名刺の一括取り込みも可能。

- ホットプロファイル:名刺管理に加え、営業支援機能も充実。展示会後のフォローアップを効率化する機能が強み。

- SmartVisca:Salesforceとの連携に特化。名刺をスキャンするだけで1営業日中にSalesforceに直接データが納品される。

これらのツールは、それぞれに特徴があります。自社の規模や予算、既存システムとの連携性などを考慮して、最適なツールを選定することが重要です。

展示会現場でのリアルタイムデータ化の方法

展示会の効果を最大化するには、現場でのリアルタイムデータ化が非常に効果的です。具体的な方法としては、以下のようなアプローチがあります。

- モバイルアプリの活用:スマートフォンのカメラで名刺を撮影し、その場でデータ化

- ポータブルスキャナの設置:ブースに小型スキャナを設置し、定期的にまとめてスキャン

- QRコード名刺の活用:自社の担当者がQRコード付き名刺を用意し、スキャンしてもらうことでデータ交換

- デジタル名刺アプリの活用:Eight等のデジタル名刺アプリを活用し、アプリ間で情報交換

特に大規模な展示会では、ブース内に「名刺データ化ステーション」を設けるという方法も効果的です。専任のスタッフが名刺のデータ化を担当することで、営業担当者は来場者との会話に集中できます。

CRM・MAツールとの効果的な連携方法

名刺データを最大限に活用するためには、CRMやMAツールとの連携が不可欠です。効果的な連携方法としては、以下のようなアプローチがあります。

- API連携:名刺管理ツールとCRM/MAツールをAPI経由で自動連携

- CSVエクスポート/インポート:定期的にデータをCSV形式で出力し、CRM/MAツールに取り込む

- 専用コネクタの活用:SalesforceやHubSpotなど主要CRMには専用の連携ツールが提供されていることも

連携の際には、データの重複チェックや既存顧客との紐づけも重要です。また、展示会ごとにタグ付けを行うことで、後から「どの展示会で獲得した顧客か」を追跡できるようにしておくと良いでしょう。

セキュリティ対策と個人情報保護

名刺には個人情報が含まれるため、適切なセキュリティ対策と個人情報保護の取り組みが不可欠です。具体的には、以下のような対策が重要です。

- アクセス権限の設定:社内での閲覧・編集権限を適切に設定

- データ暗号化:保存データやデータ転送時の暗号化

- セキュリティポリシーの策定:名刺情報の取り扱いに関するルールの明確化

- 従業員教育:個人情報保護に関する社内教育の実施

また、名刺交換の際には「営業活動のために連絡させていただく場合がある」ことを口頭で伝えるなど、利用目的の明示も重要です。

これらのツールと方法を活用することで、名刺管理のデジタル化をスムーズに進めることができるでしょう。次のセクションでは、実際の成功事例を通じて、名刺管理デジタル化の効果を具体的に見ていきます。

名刺管理デジタル化の成功事例

名刺管理のデジタル化によって、多くの企業が展示会の成果を大幅に向上させています。ここでは、実際の成功事例を紹介し、そこから学べるポイントを解説します。

事例1:製薬会社の展示会名刺管理改革

ある製薬会社では、展示会での名刺管理に課題を抱えていました。従来は名刺を外注先に郵送してデータ化していたため、展示会終了から1週間以上経過してからようやくフォローアップを開始できる状態でした。

そこで同社は、Salesforceと直接連携できる名刺管理システムを導入。展示会で獲得した名刺をその日のうちにスキャンし、翌営業日には営業担当者がフォローアップを開始できる体制を構築しました。

その結果、フォロー開始までの期間が約1週間短縮され、来場者の関心が高いうちにアプローチできるようになりました。これにより、商談化率が大幅に向上し、展示会の投資対効果が劇的に改善したのです。

事例2:IT企業のデータドリブン営業への転換

あるITベンチャー企業では、展示会で獲得した名刺の管理に苦戦していました。特に、プロダクト開発に注力する中で、営業リソースが限られていたことが大きな課題でした。

同社は名刺管理ツールとMAツールを連携させ、展示会後のフォローアップを自動化する仕組みを構築。名刺データをもとに、来場者の関心分野に応じたコンテンツを自動配信し、反応の高い見込み客を特定する仕組みを作りました。

その結果、限られた営業リソースを高確度の見込み客に集中投下できるようになり、商談化率が3倍に向上。また、データ分析によって「どのようなターゲットにアプローチすべきか」が明確になり、営業活動の精度も大幅に向上しました。

事例3:製造業の展示会ROI最大化

ある製造業企業では、年間10回以上の展示会に出展していましたが、その効果測定が十分にできていませんでした。名刺は集めるものの、その後の商談化や受注につながったかどうかの追跡ができていなかったのです。

同社は名刺管理システムとCRMを連携させ、「どの展示会で獲得した顧客が、どの程度の確率で商談・受注につながったか」を可視化する仕組みを構築。これにより、展示会ごとのROIを正確に測定できるようになりました。

その結果、効果の高い展示会に集中的に投資し、効果の低い展示会は縮小・撤退するという戦略的な判断が可能になりました。これにより、展示会全体の投資対効果が1.5倍に向上したのです。

成功事例から学ぶポイント

これらの成功事例から、名刺管理デジタル化を成功させるための重要なポイントが見えてきます。

- スピード重視:名刺データ化のスピードが商談化率に直結する

- システム連携:名刺管理ツールとCRM/MAツールの連携が効果を最大化する

- データ活用:単なるデータ化だけでなく、分析・活用まで視野に入れる

- 効果測定:定量的な効果測定と継続的な改善が重要

これらのポイントを押さえることで、あなたの企業でも名刺管理のデジタル化を成功させることができるでしょう。

次のセクションでは、名刺管理デジタル化の導入時によくある課題と、その解決策について解説します。

名刺管理デジタル化の課題と解決策

名刺管理のデジタル化は多くのメリットをもたらしますが、導入・運用の過程ではいくつかの課題に直面することもあります。ここでは、よくある課題とその解決策を解説します。

社内の抵抗感と変化への対応

新しいシステムやワークフローの導入には、しばしば社内の抵抗感が伴います。特に、長年紙の名刺で管理してきたベテラン営業担当者からの抵抗は少なくありません。

この課題に対する解決策としては、以下のようなアプローチが効果的です。

- メリットの明確化:時間短縮や商談増加など、具体的なメリットを数値で示す

- 段階的導入:一部の部門や展示会から試験的に導入し、成功事例を作る

- 使いやすさの重視:直感的に操作できるツールを選定し、導入ハードルを下げる

- 十分な研修:操作方法だけでなく、活用方法までしっかりと研修を行う

特に重要なのは、「なぜデジタル化が必要なのか」という目的の共有です。単なる業務効率化ではなく、「顧客との関係構築を強化するため」という本質的な目的を理解してもらうことが、抵抗感を減らす鍵となります。

データ品質の維持と向上

名刺のデジタル化において、データ品質の維持は大きな課題の一つです。OCRの精度限界や、入力ルールの不統一などにより、データの品質が低下してしまうケースが少なくありません。

この課題に対する解決策としては、以下のようなアプローチが効果的です。

- データ入力ルールの標準化:会社名や役職名の表記ルールを統一

- 定期的なデータクレンジング:重複データや不正確なデータの定期的な洗い出しと修正

- 人的チェック体制の構築:OCRだけに頼らず、重要項目は人的チェックを行う

- データ品質の監視指標設定:エラー率や重複率などの指標を設定し、定期的に測定

データ品質は、名刺管理システムの信頼性と活用度に直結します。「ゴミを入れればゴミが出る」の原則通り、入力段階での品質管理が特に重要です。

コスト管理と投資対効果の最大化

名刺管理システムの導入・運用には一定のコストがかかります。特に大量の名刺を扱う展示会では、データ化のコストが大きな負担となることもあります。

この課題に対する解決策としては、以下のようなアプローチが効果的です。

- 優先順位付け:全ての名刺を同じレベルでデータ化するのではなく、重要度に応じた優先順位付け

- 段階的投資:効果を確認しながら、段階的に投資を拡大

- ROI測定の徹底:名刺管理コストと、それによって得られた売上・利益を定量的に比較

- 内製化と外注のバランス:ピーク時は外注、通常時は内製など、状況に応じた使い分け

コスト管理においては、「見えないコスト」も考慮することが重要です。例えば、名刺管理に営業担当者の時間を費やすことによる機会損失や、データ品質の低下による誤ったアプローチのコストなども含めて考えるべきでしょう。

セキュリティリスクへの対応

名刺には個人情報が含まれるため、デジタル化に伴うセキュリティリスクへの対応も重要な課題です。

この課題に対する解決策としては、以下のようなアプローチが効果的です。

- セキュリティ対策が充実したツールの選定:SOC2やISMS認証取得済みのサービスを選ぶ

- アクセス権限の適切な設定:必要最小限の権限付与を徹底

- セキュリティポリシーの策定と教育:社内ルールの明確化と定期的な教育

- インシデント対応計画の策定:万が一の情報漏洩時の対応手順を事前に決めておく

セキュリティ対策は、コストではなく投資と捉えることが重要です。情報漏洩による信頼喪失や賠償責任は、企業経営に大きな打撃を与える可能性があります。

これらの課題と解決策を理解し、適切に対応することで、名刺管理のデジタル化をより効果的に進めることができるでしょう。

まとめ:展示会の名刺管理デジタル化で営業プロセスを変革する

本記事では、展示会の名刺管理をデジタル化する7つのステップと、その具体的な方法、成功事例、課題と解決策について詳しく解説してきました。

展示会は新規顧客獲得の絶好の機会ですが、その成果を最大化するためには、名刺管理のデジタル化が不可欠です。デジタル化によって、単なる「紙の保存」から「戦略的な顧客データ活用」へと進化させることができます。

名刺管理のデジタル化によって得られるメリットは多岐にわたります。

- 即時データ化による迅速なフォローアップ

- 組織全体での情報共有と活用

- データ分析による戦略立案

- フォローアップの自動化と効率化

- 展示会ROIの可視化と最大化

これらのメリットを実現するためには、適切なツールの選定と、組織的な取り組みが重要です。本記事で紹介した7ステップを実践し、自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、展示会の投資対効果を大幅に向上させることができるでしょう。

また、デジタル化の過程では様々な課題に直面することもありますが、それらを事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな導入と運用が可能になります。

展示会の名刺管理をデジタル化することは、単なる業務効率化ではありません。それは、顧客との関係構築を強化し、営業プロセス全体を変革するための重要なステップなのです。

あなたの会社でも、ぜひ展示会の名刺管理デジタル化に取り組み、営業成果の最大化を実現してください。

展示会での営業活動をさらに効率化したい方には、「展示会×営業DX支援パッケージ」がおすすめです。名刺獲得から一次商談、顧客管理、そして展示会後のフォローコールまでをワンストップで対応するサービスで、新規顧客獲得を強力にサポートします。詳細は公式サイトでご確認ください。